محمد الكلابي

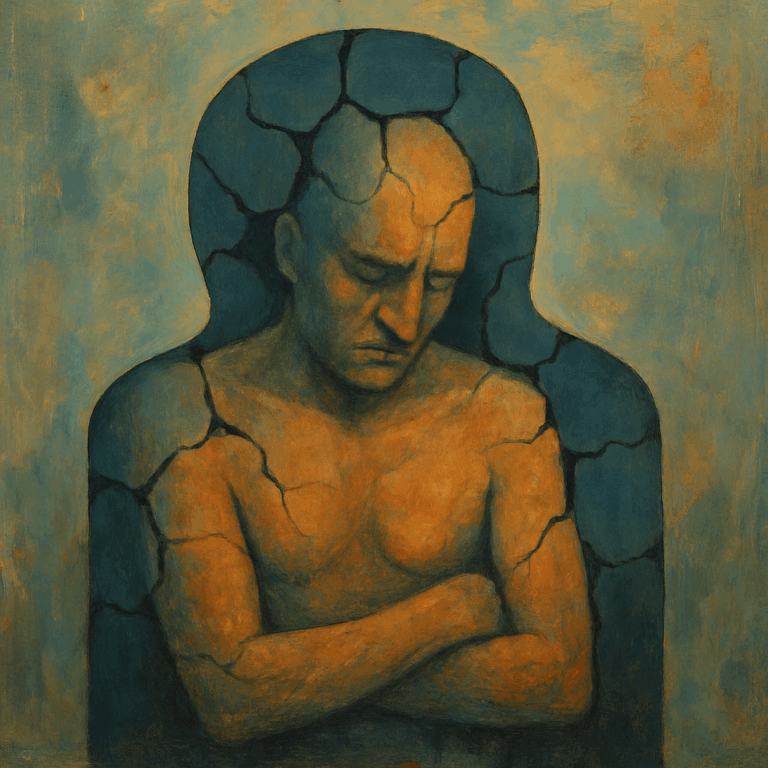

الخلود… كلمة تلمع أول الأمر كبشارة، كأنها وعد بالنجاة من أقدم هزيمة عرفها الإنسان: الموت. لكن ما إن تحدق طويلاً في بريقها حتى يبهت، لتكتشف أن هذه الأمنية التي حملتها الأساطير والأديان والفلسفات لم تكن سوى قناع أنيق لرعب أعمق: رعب أن يُسلب المعنى حين يُمحى الفناء.

تخيل أنك استيقظت في صباح هادئ، وأدركت فجأة أن الموت لم يعد جزءاً من معادلتك. قلبك سيخفق في اللحظة الأولى بالدهشة؛ كل الأبواب مفتوحة، وكل الأحلام مؤجلة بلا قلق. لكن بعد أن يهدأ الصخب، سيتسرب شعور آخر، شعور أكثر ثقلاً: إذا كان كل شيء قابلاً للإعادة، فأي شيء يستحق المحاولة؟ الزمن، الذي كان حادّاً كالنصل، سيغدو بلا أطراف، بلا حدود، بلا ضرورة.

الإنسان كائن هش، لا يقيس حياته بما يملكه من زمن، بل بما يفتقده منه. نحن نعرف قيمة الأشياء لأننا نخسرها. النهاية هي التي تمنح اللحظة معناها، وتجعل الحب مشتعلاً لأن الفقد يترصدنا، وتجعل الفعل طارئاً لأن الغد غير مضمون. في الأبدية، يُمحى هذا التوتر: تتساوى اللحظات، وتتحول الحياة إلى خط ممتد بلا تضاريس، بلا قفزات ولا هاويات.

تأمل ما يحدث لو أُلغيت الندرة من كل شيء: لو علمت أن كل لقاء يمكن أن يتكرر إلى ما لا نهاية، هل كانت ستبقى لرجفة الانتظار تلك الحدة؟ لو ضمنت أن كل حلم مؤجل قابل للتحقق في أي وقت، هل كنت ستبذل فيه الحماسة نفسها؟ حتى الحب، في غياب الخطر، يفقد وهجه؛ لأنه يعيش على حدود الزوال، لا في أمان الأبدية.

ولعل هذا ما جعل الأساطير القديمة تنظر إلى الخلود كعقاب لا كجائزة. جلجامش، الملك السومري الذي طارد سر الخلود، انتهى إلى حكمة موجعة: أن عظمة الإنسان في قصر رحلته لا في طولها. وتانتالوس في الميثولوجيا الإغريقية لم يُعذّب بالنار، بل بعطش لا ينتهي وجوعٍ لا يُشبع؛ دائرة مغلقة من الانتظار الأبدي. حتى الإله الإغريقي بروميثيوس، رغم قوته، لم ينجُ من عبء الأبدية وهو مقيد بصخرته، تتجدد آلامه كل يوم وكأن الزمن يرفض أن يمنحه الخاتمة التي تبرر عذابه.

بورخيس لمس هذا السر حين كتب: «لا شيء أقل احتمالًا على الإنسان من الأبدية؛ الزمن يهب القيمة لكل شيء». فالحياة ليست ثمينة لأنها طويلة، بل لأنها محدودة. الإبداع مثلاً لا يولد من فراغ، بل من إحساسنا أن الأثر هو الطريقة الوحيدة لمراوغة الفناء. لو كنا خالدين، لما كتب شاعر بيتاً، ولا نحت فنان تمثالاً، لأن الدافع الخفي — ذلك الهلع من النسيان — سينطفئ.

في الأبدية، يتحول الزمن إلى فراغ شاسع يبتلع كل معنى. لا شيء يلحّ، لا شيء يفرض نفسه الآن، لا شيء ينتهي ليوقظ فينا الرغبة في البدء. ومع غياب الضغط، يتبخر الشغف، لأن ما يعطي الفعل قيمته هو شعورنا بأننا نؤدي رقصة أخيرة، أو نكتب كلمة أخيرة، أو نحب كما لو أن الغد قد لا يأتي.

الموت، إذن، ليس خصم المعنى بل شريكه الخفي. هو من يجعل اللحظة لامعة لأنها قد تكون الأخيرة، وهو من يدفعنا لقول “أحبك” اليوم لا بعد ألف عام، وهو من يمنح الدهشة قوتها لأن الغياب يتربص خلف كل زاوية. نحن نعيش على هذا التوتر بين الحضور والغياب، بين الوجود المؤقت والعدم الذي يلوّح لنا كل يوم.

لذلك، حين نتخيل الخلود، لا نتخيله حقيقة بل استعارة، استعارة تقول لنا: ماذا لو فقد كل شيء نهايته؟ عندها سندرك أن الحياة ليست في امتدادها، بل في هشاشتها. أن الحب ليس لأنه خالد، بل لأنه قابل للانكسار. أن الإنجاز ليس لأنه يبقى، بل لأنه قد يختفي.

وهنا يظهر وجه المفارقة الأخير: نحن لا نخاف الموت لأنه نهاية، بل نخاف الخلود لأنه إلغاء لكل بداياتنا. إن الموت هو ما يصنع الدراما في مسرح الحياة، يحدّد فصولها، ويمنحنا إحساساً بأن لكل دور ختاماً. بدونه، نصبح عالقين في عرضٍ لا يسدل ستاره، جمهوراً وممثلين في حلقة لا تنتهي.

ربما كان هيراقليطس محقاً حين قال: “كل شيء يتدفق، لا شيء يبقى”. فالبقاء المطلق ليس حياة، بل جمود. وما يجعل الحياة جديرة بالاحتفاء هو أنها — مثل شرارة عابرة — تلمع للحظة ثم تختفي. نحن لا نُلعن بالموت… بل نُنقَذ به من عبء الخلود.

مشاركة المقال :